-

В отличие от славян, ряд культур сохранил и описания некоторых действий, имеющих целью «оживить», идолы ритуально после материального создания. Эти действия мы можем условно разделить на три типа.

Первый из них, предполагающий наиболее простые способы достижения

цели — это оживление идолов художественным образом.

Для придания жизненности греческие статуи делали разноцветными, или показанными в движении (шагающие куросы);

либо использовалась т. н. «архаическая улыбка», придающее лицу странное и подчас неуместное выражение, однако, одухотворяющее изваяние.

Возможно наделение статуй теми или иными атрибутами живых также одушевляло их.

Например, в исландской «Старшей Эдде» есть следующий пассаж (Речи Высокого, 49):

«В поле я отдал одежду мою двум мужам деревянным; от этого стали с людьми они сходны: жалок нагой»

Кстати, эта реплика, сказанная богом Одином, вполне может относиться не только и не столько к идолам, ведь само создание первых людей также представляло собой оживление неких деревянных творений («Младшая Эдда», Видение Гюльви, 9):

«Шли сыновья Бора [старшим из которых был Один — О. К.] берегом моря и увидали два дерева. Взяли они те деревья и сделали из них людей. Первый дал им жизнь и душу, второй — разум и движенье, третий — облик, речь, слух и зрение. Дали они им одежду и имена: мужчину нарекли Ясенем, а женщину Ивой. И от них-то пошел род людской».

Второй способ оживления — способ магический, имеющий несколько вариантов реализации.

Один из его принципов — симпатическая магия, основанная на том, что «любое божество имеет свое симпатическое представительство в животном, растительном и минеральном царстве»;

«согласной этой науке о таинствах наполняют полость статуи подобающим веществом, состоящим из надлежащих частей, животных, растений, камней, трав, корней, драгоценных камней, записок, и иногда приятными ароматами <…>, что, таким образом, делает изображения живыми и заряжает их тайной силой», могли употребляться и изображения с определенными символами.

Другой принцип — магия звука или слова, согласно которой произнесение или написание некоторых имен или заклинаний производит магическое действо необходимого характера, причем «правильный способ произношения их был профессиональной тайной, передаваемой изустно», и работал принцип непереводимости с языка на язык. Дополняли эти действа жертвоприношения и чтение различных знаков от богов.

Заполнение полого идола симпатическими веществами и использование для его оживления магии звука у древних греков являлось знаниями из области т. н. телестики.

Это понятие, имеющее в своей основе тот же корень, что и слово «талисман» («исполнение», «завершение», от «завершать, (п) освящать»), хотя и попало в новоевропейские языки из арабского («чары»), ранее было заимствовано у греков.

Телестика определяется как «искусство освящения статуй, когда для вызывания божества создается его изваяние по определенным правилам, так, чтобы изображение соответствовало богу или демону, и наделяется подходящими для него атрибутами» (при этом маги-теурги могли подобным образом принимать божество и в себя).

Нужно отметить, что иногда указанные действия (равно как и художественное украшение либо одевание кумиров) имели целью почитание богов и обряды поклонения уже «живым» идолам, а не собственно процесс их оживления, иногда же их совершение означало, что человек занимается «оживлением магических статуй с целью получить от них оракулы» и только.

Благодаря телестике «в Спарте одна статуя Артемиды излечивала от подагры, другая — от кашля», «ходили также рассказы о том, как при известных обстоятельствах копья, находившиеся в руках статуй, колебались, тела их обливались потом, менялось выражение лица и т. п.», «благосостояние государства связывалось с обладанием известными изображениями богов, и [бытовали] предания, что перед падением города его боги-покровители уходили из него» [17, с. 43]. «Нерон обладал одной такой статуэткой, <…> которая предупреждала его о заговорах», «теург Несторий спас Афины от землетрясения в 375 г. н. э., освятив такую телесму (статую Ахилла) в Парфеноне»; известна «статуя, которая защитила Регий от огня Этны и морского наводнения» [10, с. 429-431] и т. д.

«Навыки изготовления прорицающих фигур перешли от умирающего языческого мира в репертуар средневековых магов, где они имели долгую жизнь, хотя и не получили большого распространения <…>. Так, булла папы Иоанна XXII, датированная 1326 или 1327 г., обвиняет некоторых людей в том, что они, магическим путем заточив демонов в статуи или другие объекты, вопрошают их и получают ответы» [10, с. 430]. Такие теурги как, например, Прокл, писавшие о телестике, явно упоминают египетское происхождение этого искусства [10, с. 427-428]. Любопытно, что в Египте в эпоху эллинизма были знамениты «поющие статуи Мемнона» (в действительности — Аменхотепа III, XIV в. до н. э.). Утром под влиянием атмосферных процессов одна из двух статуй (они сохранились до наших дней) некоторое время издавала определенный звук, причем этот тон считался эталонным для настройки музыкальных инструментов у фиванцев [38, с. 3]. А в Китае «мастер размещал внутри идола сделанные из серебра «жизненные органы» — легкие, сердце, печень» и т. д., дополняя это запечатыванием внутрь статуи небольшого существа вроде ящерицы, чей дух после смерти «остается внутри» идола, оживляя его [31, с. 68].

- Наконец, третий способ, на котором нужно остановиться подробнее, можно назвать основным обрядом освящения идолов в Старом Свете. Рассмотрим вначале примеры его реализации у разных народов в разные эпохи, а затем постараемся выявить его происхождение и значение.

У шумеров существовал «обряд отверзания уст, чрезвычайно распространенный в Египте и Месопотамии», впервые упомянутый на т. н. Цилиндрах Гудеа (XXII в до н. э.) [11, с. 69-71]. Главный его этап свершался ночью и на рассвете. Повёрнутую лицом к западу статую, только вынесенную из мастерской, всю ночь заклинали различными формулами, призывающими божество, окропляли благовониями и т. д. В течение ночи также приносились жертвы, в обращении к богам жрецы и мастера говорили, что эту статую создали не они, а сам Эа, культурный бог шумеро-аккадской религии. После этого уже на рассвете, омыв уста изваяния, его поворачивали на восток, и оно «открывало»

глаза, поймав лучи восходящего солнца, с этого времени становясь живым. Множества сопровождающих основной обряд малых ритуалов здесь видятся второстепенными и наносными. Интересно, что как такового мифа, объясняющего данный обычай, у шумеров не было, как не было его и у заимствовавших позднее этот ритуал иных ближневосточных народов, хотя и сохранились тексты-инструкции (вавилонского и ассирийского периодов) по проведению обряда. Любопытно также, что подобные действия сопровождали и создание храмового тамбурина [11, 154-161; 286-291]. Возможная связь с «отверзанием» прослеживается в Библии: «некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить» (Дан 10: 16); «простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои» (Иер 1: 9).

Богат подробностями обряд адхивасана (санскр. «вселение»), описанный в поздних Ведах [34, с. 68], датировать появление которого можно лишь приблизительно (шильпа-шастры обычно относят к раннему средневековью, но это скорее лишь поздняя возможная граница). Он относится к науке, называемой васту, посвященной строительству и в целом «правильному заполнению пространства». Основу адхивасаны составляет открывание «или же «зажигание глаз» (пе^уоИ)» [34, с. 70] или «найанонмилана», проводящееся над идолом (санскр. «мурти»). Как и в греческой телестике (в которой, подчеркнем, кроме двух первых типов также был известен и аналогичный индийскому и шумерскому основной обряд), мы встречаем здесь оба принципа магического оживления. В текстах пуран, посвященных васту, постоянно перечисляются длинные списки симпатических рядов, где друг с другом соотносятся не только звери, растения и минералы, но и части человеческого тела, буквы санскритского алфавита, цвета, вкусы, запахи, временные отрезки, оружие, стихии, божества, звезды и многое другое. Огромное количество мантр-заклинаний сопровождают любой обряд; интересно, что «в индийской традиции ведийские мантры считались выражением огненной стихии. Брахман, произносящий их, и огонь приравнивались по своей роли в ритуале» [34, с. 69], о чем сообщает и ведийский текст Законы Ману (111.98; 111.212). «В индийской культуре, так же как и во многих других, здание считалось аналогом мироздания, а его строительство уподоблялось творению мира. То же можно сказать и о скульптуре, которая была воплощением мира либо в антропоморфной форме, либо в условных, геометрических формах. Независимо от формы, произведения ваяния и зодчества творились, как творится мир, по тем же законам, из тех же частей и элементов. Поэтому в трактатах в описаниях скульптуры и архитектуры и процесса их создания часто присутствуют мифы о творении мира и человека» [34, с. 10].

«Гаруда-пурана» 48.35-36 [34, с. 174] описывает открывание или «зажигание глаз» как их прорисовку золотым прутиком, после чего идол одевается. При этом мурти могли либо ставить лицом к востоку, либо «открывать» глаза огнем факелов. И до и после под чтение мантр свершается множество подношений и жертв [34, с. 70-74]. Исследователи отмечают сходство отдельных мотивов адхивасаны и похоронных ритуалов, в которых умершего «оживляли» в следующую жизнь или загробный мир [34, с. 68]. Но несмотря на невероятное

богатство индийской культуры, не обнаруживается миф, могущий объяснять обряд оживления как открывания глаз огнем, словом или солнцем.

Как уже говорилось, в китайской традиции мог применяться оригинальный принцип заполнения идола серебряными органами. Но куда более распространен был основной обряд, известный в Китае с древности. «Водворив в храм новую статую, жрец смазывал идолу глаза, рот, нос и уши (а иногда руки и ноги) красной тушью или кровью. Этим способом новому богу «открывали» органы чувств. <…> последний, наиболее важный акт церемонии — вселить в идола душу. Для этого, поставив статую на предназначенное ей место, мастер брал кисточку, обмакивал ее в тушь и затем просил присутствующих затаить дыхание. В это мгновение он произносил заклинание и прикасался кисточкой к глазам статуи, после чего идол считался готовым для поклонения» [31, с. 67-68].

В Японии наиболее раннее описание ставшего примером обычая освящения идола (Будды Вайрочаны) под названием «церемония открытия глаз», относится к 752 году. При большом собрании народа руководящий церемонией монах «Бодай подошел к статуе и взял кисть, к которой было привязано 12 шнуров <…>. Все присутствующие берутся руками за шнуры, Бодай в глазах статуи рисует зрачки, и теперь она становится «зрячей». На этом заканчивается первая часть церемонии. Затем читается сутра «Кэгонкё», а вслед за этим возлагаются приношения от четырех крупнейших храмов». Завершают действо ритуальные танцы [21, с. 69].

Про культ каких-то северных финно-угорских народов «итальянец Гваньи-ни сообщает, что сам идол сделан из камня, а в жертву ему приносят не только меха, но и оленей, кровью которых мажут глаза, губы и разные части тела идола: так, действительно, принято было «кормить» идолов у язычников тайги» [25, с. 23]. Финно-карельская «Калевала» (которая, хотя и является авторским произведением, все же основана на народном фольклоре) некоторым образом перекликается с основным обрядом освящения. Например, там есть строки (26:713-714 и 26:719-720): «…если б душу дал Создатель, наделил его глазами» [18, с. 324]. При оживлении своего сына. Ахти Лемминкяйнена мать, собрав разорванное тело, только «речь живую не вернула, слов в уста не возвратила» (15:383-384) [18, с. 162], из-за чего ей приходится приложить еще много усилий. Всё же пробудившийся. Ахти описан так (15:556-557): «сбросил тяжкую дремоту, вновь обрел искусство речи» [18, с. 166]. На первый взгляд такое сопоставление может показаться спорным, но мы вернемся к этому чуть позже.

Родственные финно-уграм нганасаны до сих пор практикуют кормление идолов («койка») подобным образом. «Во время обряда койка окуривали дымом от подожженной щепы и мазали рот и лицо идола водкой (кормили)» [15, с. 215]. Другой самодийский народ, ненцы, с давних пор имели святилища на острове Вайгач, которые впервые были описаны в XVI в. Тогда «здесь находилось около 300 идолов, сделанных грубо и примитивно. Глаза и рты у идолов были вымазаны кровью» [16, с. 162]. Подобные описания можно долго продолжать, однако представляется, что сказанного достаточно для характеристики основного обряда. Он заключался в акценте на открытии глаз и омовении уст идола художественным или магическим образом, или с помощью света/магии звука.

Из перечисленных выше культур, практиковавших основной обряд для оживления идолов или их почитания, ни одна не имела полноценного связанного с ритуалом мифа. Однако такой миф существует, и относится он к древнеегипетской мифологии. Здесь первые записи относятся к древнейшей эпохе (ранее XXII в. до н. э. [3, с. 89, 20, с. 38]), что предшествует даже первым шумерским описаниям обряда «омовения уст».

Вот этот миф, который прекрасно объясняет всю изначальную семантику обряда. Завистливый бог Сет убил своего брата Осириса, владыку Египта, и разорвал его тело на несколько частей. Супруга Осириса, Исида, собрала их чтобы воскресить мужа [28, с. 75-80] (с такими деталями приобретает уже куда более уверенное сходство упоминавшийся выше сюжет «Калевалы» о разрубленном врагом, а затем собранном и воскрешенном матерью Лемминкяйнене). Но даже собранная целиком мумия Осириса не могла ожить. Тогда сын Осириса и Иси-ды Хор, потерявший в бою с Сетом свой глаз, возвращает его, а затем отдает отцу. Осирис съедает глаз Хора и оживает. Иконографическое изображение глаза Хора — Око Уаджет — является одним из наиболее распространенных древнеегипетских символов и амулетов [28, с. 88-89; 20, с. 141-142].

Отметим, что Хор был богом солнца — это проясняет для нас утреннюю и солнечную (а значит и огненно-заклинательную) семантику воскрешения. Становится понятно и то, почему именно этот сюжет обыгрывался в обряде одушевления идола — ведь сам миф был посвящен оживлению бога. Открытие глаз через уста — именно таково было изначальное ядро основного обряда оживления. В этой связи описание собственно египетского обряда выглядит почти излишним.

Он назывался «отверзание уст и очей», и происходил по утрам [3, с. 93-94]. Обряд «состоял в том, что жрец касался глаз и губ статуи различными предметами, произнося при этом соответствующие заклинания». Этими предметами были окровавленная нога быка и несколько (поочередно) инструментов для обработки камня. Что касается заклинаний, то все они коррелируют с мифологемами оживающего Осириса [20, с. 136-142; 3, с. 86-87]. Как и в Индии, отдельные мотивы обряда проявлялись в заупокойном культе; обряд мог свершаться не только над объемными изваяниями, но и над рисунками, хотя это встречается намного реже и позже [3, с. 88; 91-92].

Мы полагаем, что исток всех приведенных нами поздних вариаций основного обряда — египетский, хотя, конечно, иногда влияние происходило через одну или даже несколько культур-посредников. При этом заимствовался обряд, чья семантика начинала забываться, размываться и меняться, но сам миф заимствован не был — кроме собственно египетской его прямо цитируют лишь некоторые поздние эллинистические культуры. М. Э. Матье указывает на некоторые архетипические истоки ритуала, сравнивая этнографические материалы разных народов [20, с. 142-146), но несомненно, что именно в Египте он сформировался в готовый «для экспорта» обряд, связанный именно с изваяниями богов. Оттуда за тысячелетия он разошелся по Старому Свету. В этом нет ничего удивительного: подобным образом сегодня общепринятыми считаются многие элементы созданного на Ближнем Востоке в глубокой древности календаря и т. д.

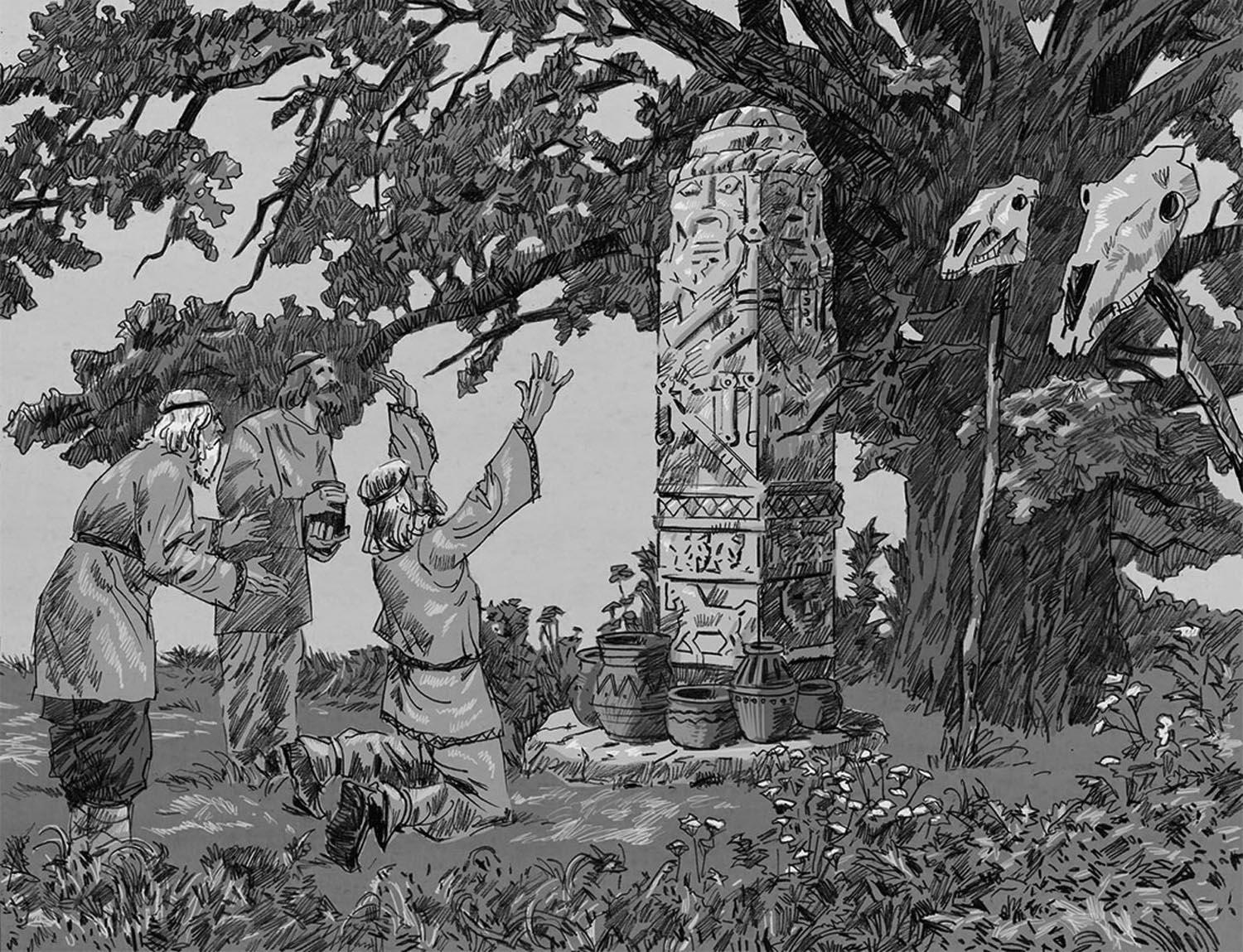

Вернёмся теперь, подытоживая, к изначально поставленному нами вопросу: как именно у славян происходил обряд освящения идолов? Без сомнения, есть определенная вероятность того, что обряда не требовалось, что могло хватать, например, изображения атрибутов. Но мы солидарны с общей в религиоведении идеей, что обретению любой новой функции (тем более сакральной) вещи или человека в традиционном обществе предшествует обряд, и полагаем что, во всяком случае, в каком-то виде он должен был быть и здесь. Хотя ритуалы эти могли быть оригинальными, и не сохраниться до наших дней ни в каком виде и источнике, все же, представляется, что с большой долей вероятности мы можем предполагать знакомство славян и с вариациями основного обряда освящения. За это говорит как географическая и хронологическая широта его распространения, так и тип идолов славян: у всех них в обязательном порядке есть именно две указанные черты — глаза и рот, при том, что может отсутствовать все остальное. Любопытно, что в плачах по умершим, представляющим собой чисто языческое наследие, распространен призыв к умершему типа: «востани, видь брата твоего»*; т. е. «довольно часто, особенно у украинцев, плакальщик обращается к покойнику с просьбой взглянуть на собравшихся близких» [19, с. 352]. В одном из древнерусских Азбуковников приводится необычное значение слова «Роженица». «Роженица — стивие**, им же си очи утваряху, еже есть чортов камык [камень — О. К.], им же мазаху очи и лица» [6, с. 127]. Речь идет о неком красящем косметическом средстве (стивие), но интересно, что оно называется именно «роженицей», т. е. «утварение» глаз «рождает» того, кому их «утваряли»; бросается в глаза и неслучайная игра автором корнями «отворять» (глаза) и «творить». Несомненно, возможно проведение большего числа параллелей, например, в области обрядовых кукол или, скажем, загробных представлений славян о слепоте и, соответственно, необходимости глаз и света умершим, что обеспечивается некоторыми ритуалами [33, с. 47-67]. Но охватить весь комплекс косвенно связанных с предметом статьи тем не представляется возможным в данном формате. В любом случае в отношении славян, как и иные сравнительные реконструкции, наша является всего лишь гипотезой.

Автор: О. В. Кутарев

* Полагаю, что необходимо прочитать заговор.

** Стивие — сурьма, порошок черного цвета.

Previous Story

Мак в славянской традиции

Next Story